Рассказывает Оксана Александровна Бородулина, внучка В.И. Верховского

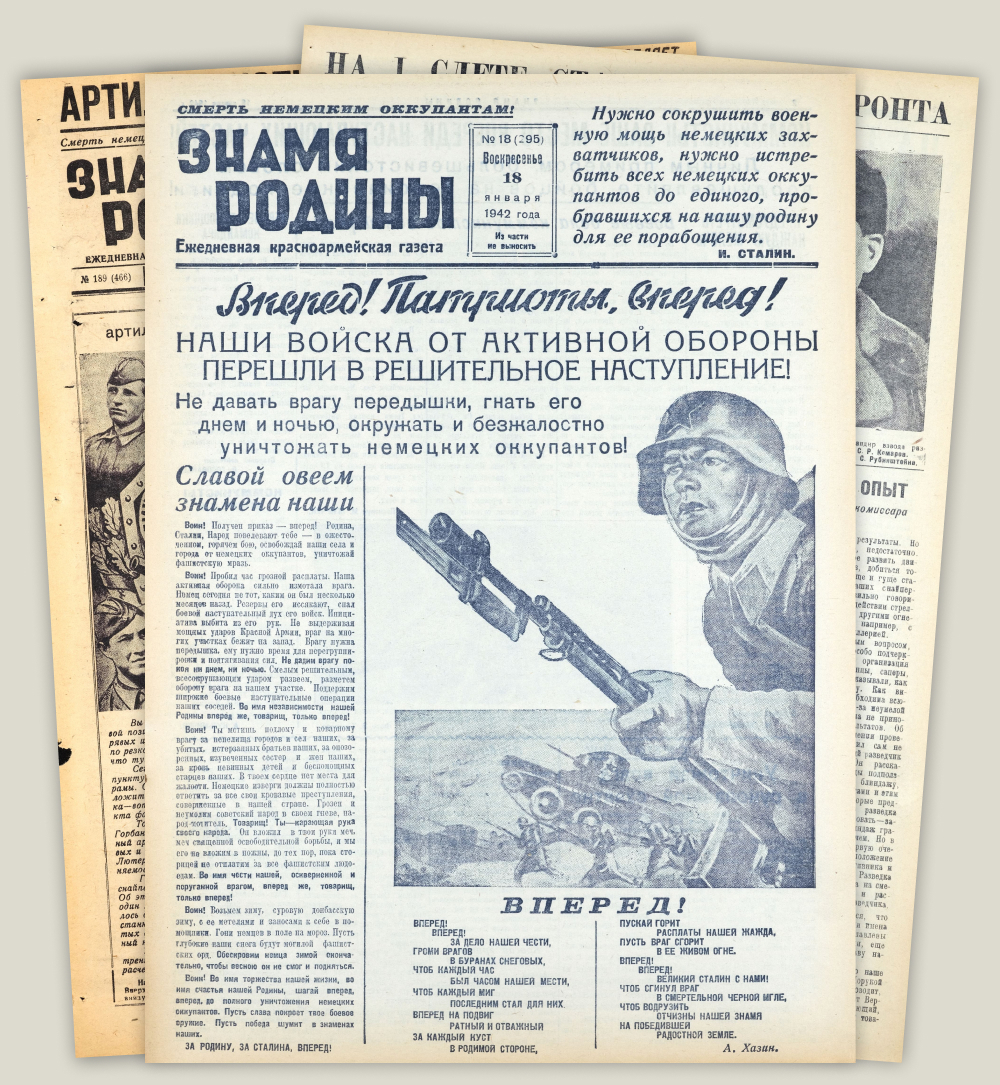

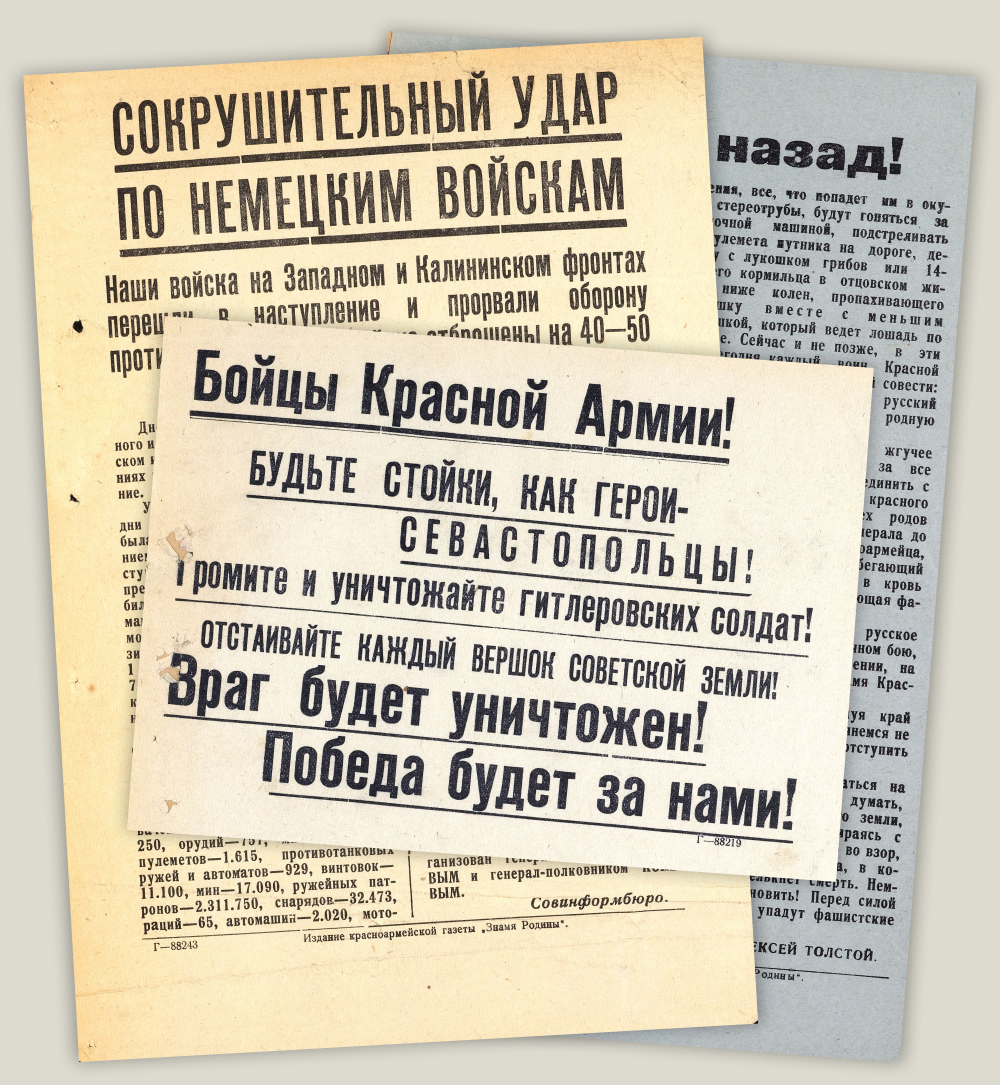

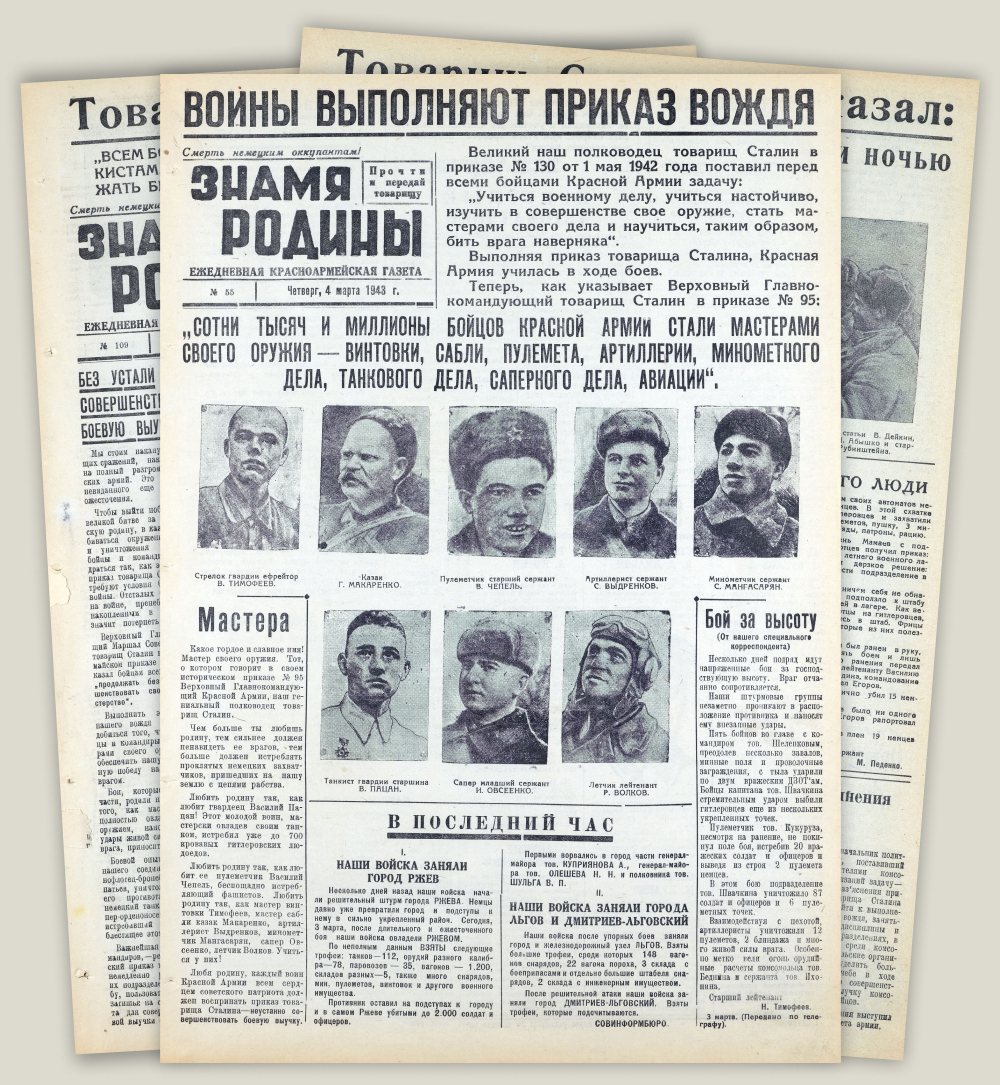

Владимир Иванович Верховский, история газеты «Знамя Родины», фронт и будни редакции

Так уж получилось, что мы не встретились. Дедушки не стало в сентябре 1962 года, я родилась спустя десять лет. Но у меня есть определённое чувство, что он был очень хорошим человеком.

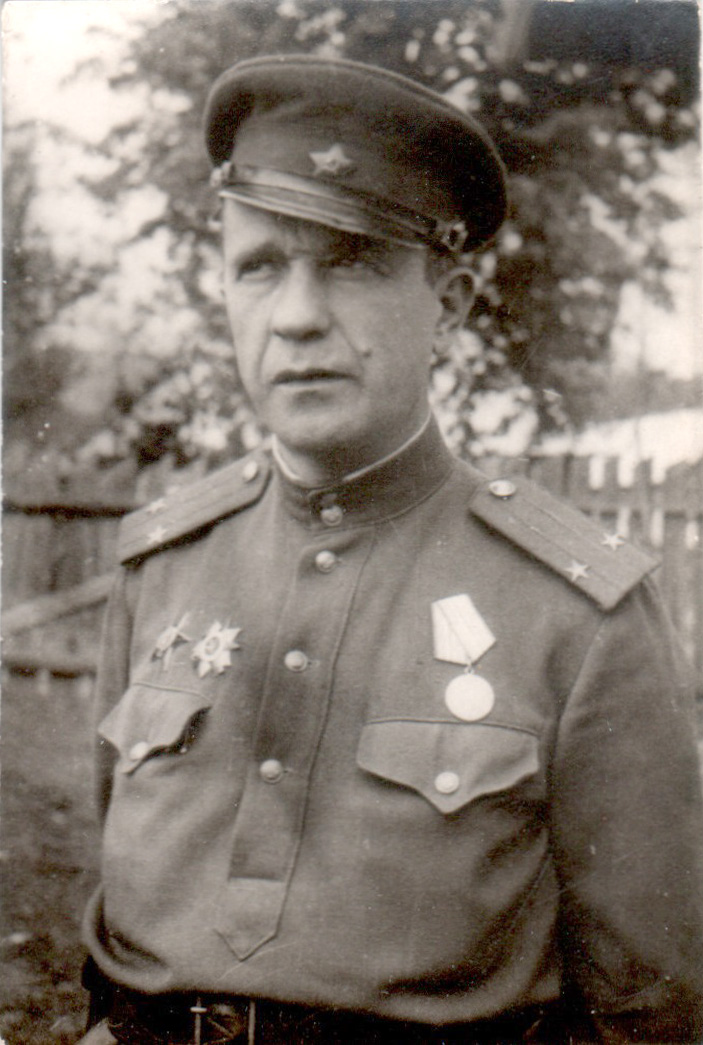

Папе было 17 лет, когда он потерял отца, и папа пронёс свою любовь к нему и горечь от ранней потери через всю жизнь. И всегда вспоминал о дедушке с теплотой и любовью. И вот из этих воспоминаний, из старых фотографий, из заботливых писем и воспоминаний сослуживцев и друзей сложился у меня образ доброго, скромного и самоотверженного человека.

Папе было 17 лет, когда он потерял отца, и папа пронёс свою любовь к нему и горечь от ранней потери через всю жизнь. И всегда вспоминал о дедушке с теплотой и любовью. И вот из этих воспоминаний, из старых фотографий, из заботливых писем и воспоминаний сослуживцев и друзей сложился у меня образ доброго, скромного и самоотверженного человека.

Владимир Иванович Верховский

Родился дедушка, Верхогляд Владимир Иванович, в городе Каневе Киевской губернии в далёком 1903 году, в многодетной семье, где кроме него был ещё брат Николай и четыре сестры — Вера, Тося, Лёля и Нина. Семья была небогатой, отец в разные годы был писарем в армии, сапожником, мать зарабатывала стиркой, и уже в 15 лет Володя после окончания школы пошёл работать учеником молотобойца в частную кузницу.

В 1922 году он переезжает в Киев, вступает в комсомол. Работает молотобойцем в трамвайных мастерских, с 1924 года — на заводе «Арсенал», кузнецом и молотобойцем.

В 1926 году вступает в партийные ряды завода. Именно работа в «Арсенале» послужила началом журналистской деятельности дедушки. В те времена информация с рабочих мест была очень востребована, и, начав со стенгазет, Владимир вступает в клуб рабочих корреспондентов в Киеве. Появляются его первые публикации в заводской газете «Рабочая жизнь», а также в газете «Коммунист» города Харькова, в киевской «Пролетарской правде». В те времена многие рабкоры увлекались псевдонимами, у дедушки тоже было несколько любимых. Из статей того времени узнаю, что печатался он под псевдонимами «Володин», «Добрый», «В-д», «В». Подписывал дедушка свои заметки и своей фамилией — В. Верхогляд. Впоследствии специфика его фамилии приведет к недопониманию со стороны читателей и редакций газет. Но об этом — чуть позже.

В 1922 году он переезжает в Киев, вступает в комсомол. Работает молотобойцем в трамвайных мастерских, с 1924 года — на заводе «Арсенал», кузнецом и молотобойцем.

В 1926 году вступает в партийные ряды завода. Именно работа в «Арсенале» послужила началом журналистской деятельности дедушки. В те времена информация с рабочих мест была очень востребована, и, начав со стенгазет, Владимир вступает в клуб рабочих корреспондентов в Киеве. Появляются его первые публикации в заводской газете «Рабочая жизнь», а также в газете «Коммунист» города Харькова, в киевской «Пролетарской правде». В те времена многие рабкоры увлекались псевдонимами, у дедушки тоже было несколько любимых. Из статей того времени узнаю, что печатался он под псевдонимами «Володин», «Добрый», «В-д», «В». Подписывал дедушка свои заметки и своей фамилией — В. Верхогляд. Впоследствии специфика его фамилии приведет к недопониманию со стороны читателей и редакций газет. Но об этом — чуть позже.

Учёба в Коммунистическом институте журналистики. Москва, конец 1920-х

В октябре 1927 года по решению Киевского губкома партии двадцатичетырёхлетний Владимир отправляется в Москву на учёбу в Коммунистический институт журналистики (КИЖ), в котором он проучится три года, до мая 1930 года.

Параллельно с учёбой дедушка выполняет задания различных редакций, в частности газеты «Рабочая Москва», продолжает печататься в киевской «Пролетарской правде», с 1928 года на правах репортёра-практиканта сотрудничает с газетами «Труд» и «Гудок».

С января 1930 года уже уверенно чувствовавший себя в печатной среде Владимир начинает писать для газеты «Правда». Одним из первых заданий «Правды» от 2 января 1930 года было осветить события по проведению коллективизации в Украинской ССР в качестве члена бригады газеты, в апреле того же года дедушка в качестве собственного корреспондента «Правды» работает в Киеве для сбора информации для занесения на красную доску достижений социалистических соревнований.

Параллельно с учёбой дедушка выполняет задания различных редакций, в частности газеты «Рабочая Москва», продолжает печататься в киевской «Пролетарской правде», с 1928 года на правах репортёра-практиканта сотрудничает с газетами «Труд» и «Гудок».

С января 1930 года уже уверенно чувствовавший себя в печатной среде Владимир начинает писать для газеты «Правда». Одним из первых заданий «Правды» от 2 января 1930 года было осветить события по проведению коллективизации в Украинской ССР в качестве члена бригады газеты, в апреле того же года дедушка в качестве собственного корреспондента «Правды» работает в Киеве для сбора информации для занесения на красную доску достижений социалистических соревнований.

Владимир Иванович с супругой Ниной Михайловной Затуловской. Лето, 1945

В конце апреля того же 1930 года Владимир женится на Затуловской Нине Моисеевне (девушке, с которой он познакомился, работая на заводе «Арсенал», и с которой связал свою судьбу на всю оставшуюся жизнь), бракосочетание состоялось в Киеве, откуда молодожёны приехали в Москву для дальнейшей работы молодого журналиста газеты «Правда».

Спустя год прибывший в Москву в редакцию «Правды» из Керчи Семён Гершберг так вспоминает свою первую встречу с дедушкой:

Спустя год прибывший в Москву в редакцию «Правды» из Керчи Семён Гершберг так вспоминает свою первую встречу с дедушкой:

“

«...В этот момент в комнату вошёл молодой человек, рослый, с папиросой в зубах, обратился ко мне свойским тоном, сразу на ты:

— Здоров, тебе кого нужно?

Сначала мне показалось: человек обознался, а потом, по его открытому лицу, симпатичной улыбке, простецким манерам, понял, что это просто хороший парень. Он сразу расположил меня к себе, и наверное, в те минуты завязалась дружба, которой предстояло выдержать тридцатилетнее испытание».

— Здоров, тебе кого нужно?

Сначала мне показалось: человек обознался, а потом, по его открытому лицу, симпатичной улыбке, простецким манерам, понял, что это просто хороший парень. Он сразу расположил меня к себе, и наверное, в те минуты завязалась дружба, которой предстояло выдержать тридцатилетнее испытание».

Начало тридцатых годов в СССР было очень интересным временем, а для сотрудников «Правды» особенно. Жизнь ставила глобальные и порой трудноразрешимые задачи. Страна «протаптывала» себе дорогу по всем направлениям. Многого не было, многое хотелось, за многое приходилось бороться. Работая в экономическом отделе «Правды», дедушка был всё время на передовой. Журналисты были в курсе всех насущных дел страны. Где работают над первым советским трактором или комбайном, где решают вопросы своевременной поставки угля, где проблемы с производством бумаги, в частности для любимой газеты «Правда». Так, читаю в дедушкином письме от 5 февраля 1931 года с бумажной фабрики города Балахны, куда он был командирован для освещения и помощи в увеличении объёмов производства бумаги:

“

«...Сидим на бумажной фабрике. Влипли в работу по уши. Дело интересное и живое. Кроме бригады „Правды“ получили руководство ЦК партии. Приходится по двум линиям действовать, много сидим на производстве. Успел познакомиться с бумажным производством, и теперь сидим гоняем бумагу для „Правды“...»

А вот ещё одно воспоминание Семёна Гершберга о его разговоре с дедушкой о ситуации на Запорожском заводе «Коммунар» (завод взял на себя обязательства по выпуску 30 комбайнов в день, а на деле получалось 2-3 машины в день):

“

«Понимаешь, нелегко критиковать коммунарцев, душа болит, — сказал со вздохом Володя Верховский. — Но когда неподалёку от завода видишь, как крестьяне работают на волах, голова кружится, кажется, что ты попал во времена Запорожской Сечи... Я сам хохол, с Украины, просто сердце разрывается...»

Заметки бригады «Правды» привлекали внимание к проблемам завода, это приводило к тому, что поставка оборудования, монтаж новых цехов совершались в более сжатые сроки. «Коммунар» с 2-3 машин в день в мае 1931 года перешёл на ежедневный выпуск 20 машин к июню-июлю того же года.

Интересно, что именно в 1931 году дедушке пришлось решить окончательно вопрос со своей фамилией. Работая журналистом, Владимир часто сталкивался с ситуацией, когда его фамилия Верхогляд воспринималась неоднозначно. Некоторые думали, что это псевдоним, некоторые добавляли к фамилии созвучное для русского уха окончание «ов» — Верхоглядов. В документах есть даже запрос от редакции харьковской газеты «Коммунист» (февраль 1929 года) с просьбой уточнить настоящую фамилию, а не псевдоним Верхогляд.

Неоднократно сталкиваясь с этим вопросом, дедушка принимает решение о перемене фамилии, которая состоялась 8 апреля 1931 года в Москве. С этого времени он — Верховский Владимир Иванович.

В ноябре 1933 года состоялась командировка с редакционным заданием по Среднеазиатской железной дороге. Для этой поездки «Правда» снарядила вагон, в котором перемещались корреспонденты и оборудование и который был им домом, столовой, рабочим местом. Маршрут можно отследить по письмам, которые с аккуратной регулярностью отправляет дедушка по пути: Самара, Оренбург, станция Эмба, станция Джусалы, Ташкент. И везде проблемы: в Самаре — с Управлением железной дороги, в Оренбурге — с паровозоремонтным заводом, на станции Эмбе — со снежными заносами.

Вот как описывает дедушка в письме ситуацию на станции Эмба:

Интересно, что именно в 1931 году дедушке пришлось решить окончательно вопрос со своей фамилией. Работая журналистом, Владимир часто сталкивался с ситуацией, когда его фамилия Верхогляд воспринималась неоднозначно. Некоторые думали, что это псевдоним, некоторые добавляли к фамилии созвучное для русского уха окончание «ов» — Верхоглядов. В документах есть даже запрос от редакции харьковской газеты «Коммунист» (февраль 1929 года) с просьбой уточнить настоящую фамилию, а не псевдоним Верхогляд.

Неоднократно сталкиваясь с этим вопросом, дедушка принимает решение о перемене фамилии, которая состоялась 8 апреля 1931 года в Москве. С этого времени он — Верховский Владимир Иванович.

В ноябре 1933 года состоялась командировка с редакционным заданием по Среднеазиатской железной дороге. Для этой поездки «Правда» снарядила вагон, в котором перемещались корреспонденты и оборудование и который был им домом, столовой, рабочим местом. Маршрут можно отследить по письмам, которые с аккуратной регулярностью отправляет дедушка по пути: Самара, Оренбург, станция Эмба, станция Джусалы, Ташкент. И везде проблемы: в Самаре — с Управлением железной дороги, в Оренбурге — с паровозоремонтным заводом, на станции Эмбе — со снежными заносами.

Вот как описывает дедушка в письме ситуацию на станции Эмба:

“

«...попали в огромные казахстанские степи. Сильнейший ветер сваливает человека, задерживает поезда. Удивительный край. Вот сижу в вагоне, и кажется, что мы где-то на Ледовитом океане. Помню, где-то в кино видел картину, как люди на далёком севере борются со стихией, ползком пробираются к жилью, а их бросает ветер, заносит снег. Здесь в точности повторяется эта картина. Мороз около 30°, снег плюс ветер — это, говорят, обыденное дело в здешних краях. Рассказывают, я тебе, кажется, не писал этой истории, когда в прошлом году на перегоне занесло поезд. Станция должна была узнать, где он остановился, но никто не хотел выходить из станционных помещений. Наконец двое согласились, ползком, держась руками за рельсы при сильном ветре, проползли они два километра, но не выдержали и вернулись обратно. Этот эпизод может повториться и в этом году, об этом мы писали в „Правду“, т.к. дорога не приготовилась к зиме.

Наш вагон, как бы героически, борется с этой погодой. На таком ветре его порядком продувает, но проводники дежурят круглые сутки, и в вагоне сравнительно тепло. Мы запаслись топливом, продуктами, и теперь не страшно, если где-то застрянем на полсуток или сутки. Благо на остановках нас веселит радио, сообщает о всех новостях...»

Наш вагон, как бы героически, борется с этой погодой. На таком ветре его порядком продувает, но проводники дежурят круглые сутки, и в вагоне сравнительно тепло. Мы запаслись топливом, продуктами, и теперь не страшно, если где-то застрянем на полсуток или сутки. Благо на остановках нас веселит радио, сообщает о всех новостях...»

Вот такой интересной, активной и непростой работой была служба молодого журналиста в «Правде».

Владимир Верховский, собкор газеты «Правда», с журналистом «Правды» Зенушкиным. Симферополь, 1935

Короткие командировки сменялись длинными. В сентябре 1934 года Владимир уезжает на год в Симферополь, постоянным корреспондентом в Крыму, возвращается в ноябре 1935 года.

Уже через два года, с сентября 1937 года по март 1939 года, дедушка — представитель газеты «Правда» в Таджикистане. Работу корреспондента в Таджикистане совмещает с должностью редактора газеты «Казахстанская правда» в Алма-Ате с мая по декабрь 1938 года.

Интересны первые наблюдения от только что приехавшего московского журналиста о городе Сталинабаде (современный Душанбе):

Уже через два года, с сентября 1937 года по март 1939 года, дедушка — представитель газеты «Правда» в Таджикистане. Работу корреспондента в Таджикистане совмещает с должностью редактора газеты «Казахстанская правда» в Алма-Ате с мая по декабрь 1938 года.

Интересны первые наблюдения от только что приехавшего московского журналиста о городе Сталинабаде (современный Душанбе):

“

«...В городе одна гостиница и дом дехканина. Всё заполнено битком. Свободные койки есть только... под открытым небом. Да-да, именно предлагают койку под открытым небом. Я из любопытства пошёл посмотреть — действительно несколько сот человек коек установлены во дворе, и народ их занимает. Об этих чудесах я обязательно напишу, и будете иметь удовольствие прочесть в „Правде“».

Владимир Верховский. Собкор «Правды». Сталинабад, 1938

В то время в Сталинабаде ещё были нередки случаи заболевания малярией, вот как готовит дедушка в письме свою семью к встрече с этой напастью:

“

«Правда места — малярийные. И болеют целыми семьями. Другие живут годами и ничего. Я думаю, что мы будем отнесены ко вторым — чего нам болеть».

К этому времени у Владимира Ивановича уже две дочери — Лена (1930 г.р.) и Галя (1936 г.р.), их-то и ожидает он в далёком Таджикистане. Здесь будет уместно сказать о той заботе, внимании, предупредительности, которыми наполнены письма дедушки. Он подсказывает, как что упаковать, что не забыть, куда зайти перед дорогой, о чём посоветоваться с продавцом. Даже успевает написать про ванночку для младшей дочурки, зная, что в дороге будет жарко и путь займёт более пяти дней:

“

«Для Галки, наверное, придётся взять ванночку и — сдать в багаж. В дороге будешь обмывать её... и, сам не знаю чем — посоветуйся с детским врачом».

Когда я читаю эти строки, то невольно умиляюсь такой отцовской заботе моего дедушки.

Наступает 1939 год, в сентябре Владимир Иванович был отправлен редакцией «Правды» в Западную Белоруссию и Польшу для освещения происходящих там событий.

Это были «горячие» дни для редакции. Сложно было и тем, кто уехал, и тем, кто в меньшинстве остался в редакции. Нужен был материал, злободневный, яркий, «правильный» на фоне быстро меняющейся политической обстановки. Читаю в дневниках Лазаря Бронтмана, коллеги Владимира Ивановича, журналиста «Правды»:

Наступает 1939 год, в сентябре Владимир Иванович был отправлен редакцией «Правды» в Западную Белоруссию и Польшу для освещения происходящих там событий.

Это были «горячие» дни для редакции. Сложно было и тем, кто уехал, и тем, кто в меньшинстве остался в редакции. Нужен был материал, злободневный, яркий, «правильный» на фоне быстро меняющейся политической обстановки. Читаю в дневниках Лазаря Бронтмана, коллеги Владимира Ивановича, журналиста «Правды»:

“

«27 сентября

Сегодня в 6 часов вечера неизвестной подводной лодкой в Балтике потоплен наш пароход „Металлист“. 19 человек подобрано, 5 погибло. Идёт короткое сообщение без комментариев.

Риббентроп прилетел на трёх самолётах. Погода была отвратной, но прибыли вовремя.

В 4 ч. ночи прибыло сообщение о том, что он был принят т. Молотовым. На приёме присутствовал т. Сталин. Беседа длилась два часа.

Иностранная печать проявляет большую нервозность в связи с поездкой Риббентропа в Москву...

Наши ребята за сегодняшний день не передали ничего. Весь материал делали из загона. Лишь в 5 ч. утра Володя Верховский позвонил, наконец, из Белостока и передал две вещи: „Будничная работа городского управления“ (я её поставил в номер) и очерк о жизни сегодняшней в Белостоке (сдали, но поставить не успели)...

Трудно работать. В продолжении десяти дней мы ежедневно даём от 3 до 4 полос. А работает нас в отделе по существу трое: Коссов, Мержанов и я. Туговато приходится. Каждый день сидим далеко за зарю. Вот и сейчас около 7 утра, а конца ещё и издали не видно».

Сегодня в 6 часов вечера неизвестной подводной лодкой в Балтике потоплен наш пароход „Металлист“. 19 человек подобрано, 5 погибло. Идёт короткое сообщение без комментариев.

Риббентроп прилетел на трёх самолётах. Погода была отвратной, но прибыли вовремя.

В 4 ч. ночи прибыло сообщение о том, что он был принят т. Молотовым. На приёме присутствовал т. Сталин. Беседа длилась два часа.

Иностранная печать проявляет большую нервозность в связи с поездкой Риббентропа в Москву...

Наши ребята за сегодняшний день не передали ничего. Весь материал делали из загона. Лишь в 5 ч. утра Володя Верховский позвонил, наконец, из Белостока и передал две вещи: „Будничная работа городского управления“ (я её поставил в номер) и очерк о жизни сегодняшней в Белостоке (сдали, но поставить не успели)...

Трудно работать. В продолжении десяти дней мы ежедневно даём от 3 до 4 полос. А работает нас в отделе по существу трое: Коссов, Мержанов и я. Туговато приходится. Каждый день сидим далеко за зарю. Вот и сейчас около 7 утра, а конца ещё и издали не видно».

Владимир Верховский, военкор «Правды». Зимняя война, 1940

В декабре этого же года дедушка уезжает в служебную командировку военным корреспондентом «Правды» в Ленинградский военный округ, на Карельский фронт. Вот как о событиях этого времени вспоминает в своих дневниках Лазарь Бронтман:

“

«30 декабря

Заворачиваются интересные дела с Финляндией. Они отвергли наши предложения, посему переговоры были прерваны. 26-го финны обстреляли наши погранвойска из орудий. Это у нас в редакции стало известно в 12 ночи. В 1:30 ночи ушёл домой. Только пришёл, ещё в пальто — телефон:

— Немедленно к Ушеренко. Бегом!

Прихожу.

— Садись делать полосу откликов на ноту Молотова. Вот нота. Отклики можно делать порезче, чем нота.

Разослал людей по заводам. Митинги были в 3-4. В шесть всё сдал, в семь сверстал, в 8:20 кончили газету.

28-го финны ответили базарной нотой. Молотов ответил очень резко. В „Красной Звезде“ был опубликован приказ по войскам Ленинградского военного округа, в котором говорилось: „В случае новой провокации — отвечать огнём, вплоть до уничтожения стрелявших“.

В Ленинград ещё 18 или 19 уехали Верховский, Ходаков, Темин, Бернштейн, вчера выехал Иткин.

В 12 ч. ночи с 29 на 30 декабря Молотов выступил по радио, дипломатические отношения с финнами прерваны.

Сегодня с утра все ходили по редакции и спрашивали друг друга „что слышно?“. Часика в четыре поступили первые сведения от иностранцев: наши части перешли в наступление в 9 часов утра, самолёты бомбили аэродром в Хельсинки и Свеаборг (крепость).

К 9 часам вечера стало известно, что мы углубились на 12-15 км., ширина фронта 120 км. Ребята наши — с частями.

Город пока ещё ничего не знает. Звонков нет».

Заворачиваются интересные дела с Финляндией. Они отвергли наши предложения, посему переговоры были прерваны. 26-го финны обстреляли наши погранвойска из орудий. Это у нас в редакции стало известно в 12 ночи. В 1:30 ночи ушёл домой. Только пришёл, ещё в пальто — телефон:

— Немедленно к Ушеренко. Бегом!

Прихожу.

— Садись делать полосу откликов на ноту Молотова. Вот нота. Отклики можно делать порезче, чем нота.

Разослал людей по заводам. Митинги были в 3-4. В шесть всё сдал, в семь сверстал, в 8:20 кончили газету.

28-го финны ответили базарной нотой. Молотов ответил очень резко. В „Красной Звезде“ был опубликован приказ по войскам Ленинградского военного округа, в котором говорилось: „В случае новой провокации — отвечать огнём, вплоть до уничтожения стрелявших“.

В Ленинград ещё 18 или 19 уехали Верховский, Ходаков, Темин, Бернштейн, вчера выехал Иткин.

В 12 ч. ночи с 29 на 30 декабря Молотов выступил по радио, дипломатические отношения с финнами прерваны.

Сегодня с утра все ходили по редакции и спрашивали друг друга „что слышно?“. Часика в четыре поступили первые сведения от иностранцев: наши части перешли в наступление в 9 часов утра, самолёты бомбили аэродром в Хельсинки и Свеаборг (крепость).

К 9 часам вечера стало известно, что мы углубились на 12-15 км., ширина фронта 120 км. Ребята наши — с частями.

Город пока ещё ничего не знает. Звонков нет».

22 июня 1941 года. Все тревоги и события, предшествующие этой дате, меркнут рядом с тем, что происходило в Советском Союзе последующие четыре года.

Как вспоминает в своей книге «Завтра газета выходит» Семён Гершберг, дедушка с первых дней войны рвался на фронт, переживал, что приходится оставаться в Москве. Вот что запомнилось Гершбергу:

Как вспоминает в своей книге «Завтра газета выходит» Семён Гершберг, дедушка с первых дней войны рвался на фронт, переживал, что приходится оставаться в Москве. Вот что запомнилось Гершбергу:

“

«Тот самый Володя Верховский, который 22 июня 1941 года кровно обиделся сразу на два учреждения: на редакцию „Правды“ за то, что она не посылает его немедленно, сейчас же, военкором на фронт, и на военкомат, который не даёт ему тут же, сию минуту, повестки в армию».

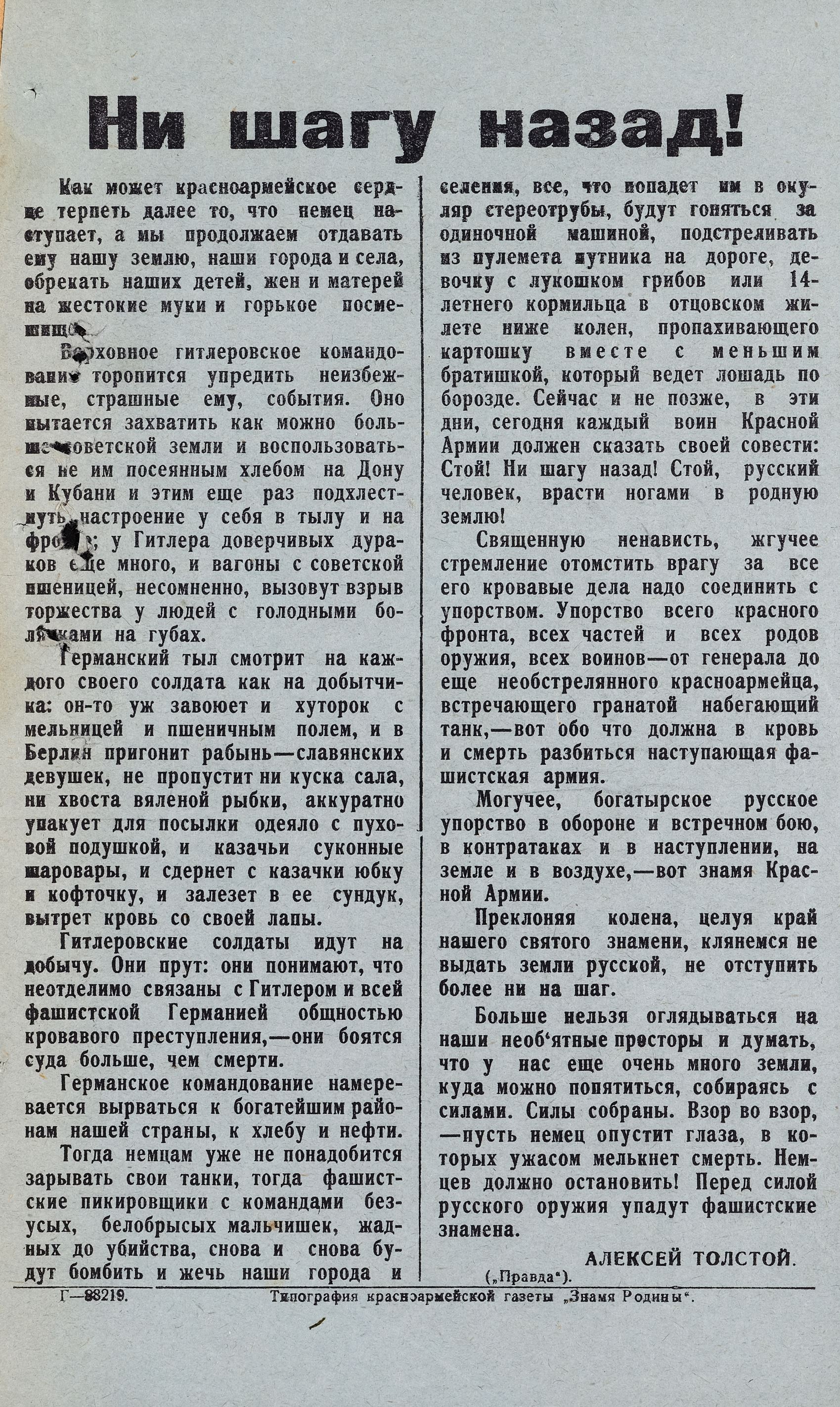

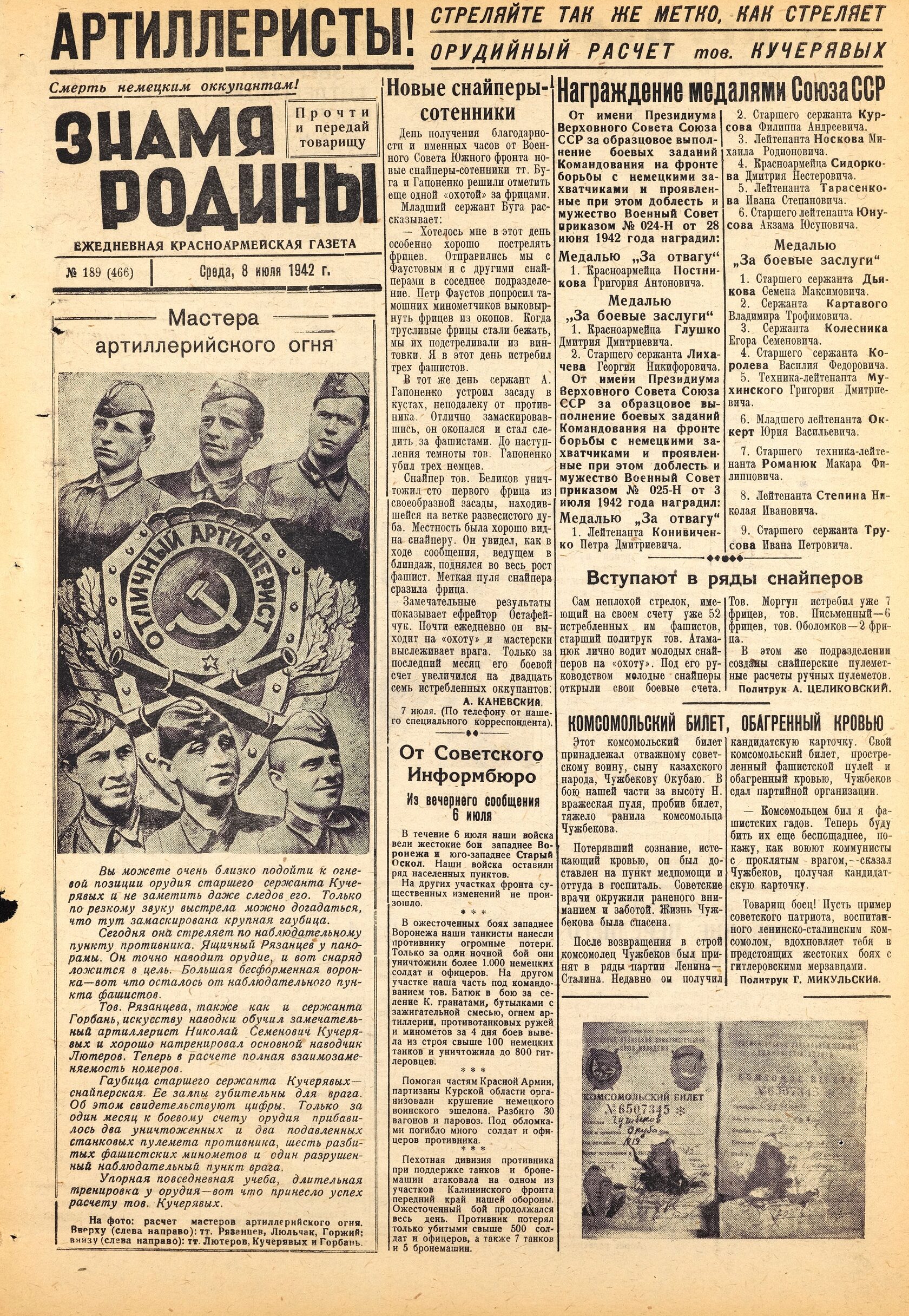

Дедушка был зачислен в истребительный батальон, задачей которого была охрана комбината «Правды» от диверсантов и возможных пожаров при бомбардировке. Владимир Иванович считал, что его силы и знания могут пригодиться на фронте. К концу лета 1941 года, отправив в июле жену с детьми в эвакуацию (Нина Моисеевна в эвакуации работала — до мая 1943 года — в детском лагере «Правды» воспитателем), дедушка добился своей отправки на фронт редактором армейской газеты «Знамя Родины».

На привале с редакционной собакой Люксом

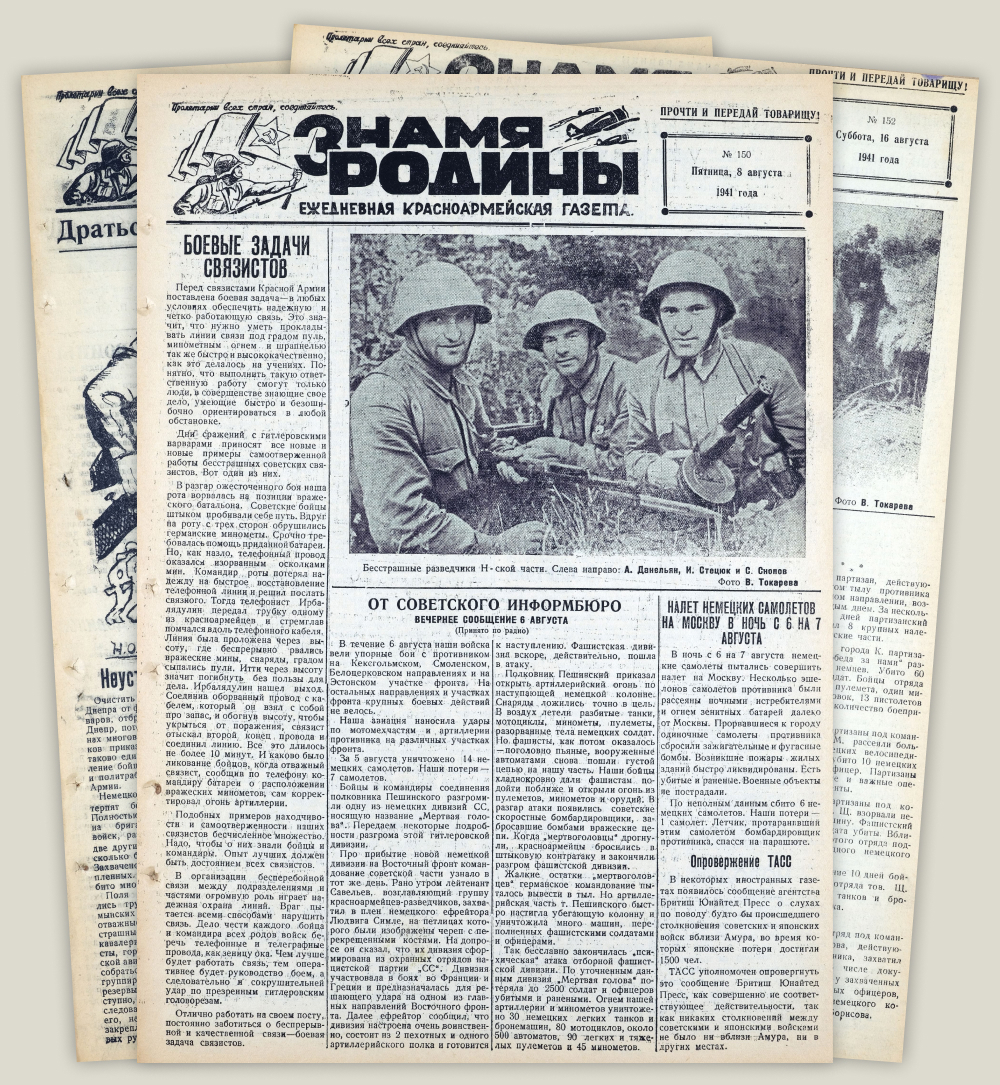

Редакция полевой армейской газеты «Знамя Родины» была сформирована 22 июня 1941 года, штат подбирали в редакции газеты Харьковского военного округа. В этот же день в состав армейской газеты был зачислен харьковчанин, рабком и журналист, будущий герой Советского Союза Сергей Борзенко. 23 июня редакция выехала на фронт, сопровождая свою 18-ю армию на всём её непростом военном пути. Ответственным редактором газеты был назначен А. Кизилов. В октябре его сменил Владимир Иванович.

Первый номер под редакцией Верховского вышел 4 октября 1941 года. Вот что вспоминает в своей книге Семён Гершберг:

Первый номер под редакцией Верховского вышел 4 октября 1941 года. Вот что вспоминает в своей книге Семён Гершберг:

“

«В своей новой редакции он стремился создать правдинскую атмосферу: твёрдая дисциплина и исполнительность сочетаются с широкой личной инициативой; влиять на коллектив не окриком, а личным примером; каждый работает на совесть, не заботясь о себе, но о каждом заботятся все остальные; даже в военной редакции не увлекаться администрированием, а управлять сознанием людей. Верховский мне говорил: мой принцип — руководство, а не солдафонство».

С фотоаппаратом

Следуя за перемещениями «своей» армии, то экстренно переезжая, то хоронясь от обстрелов, то промокая, то замерзая, редакция ежедневно выпускала газету. Корреспонденты приносили материалы из горячих точек, из разведки, после личных бесед с бойцами, свидетельствуя и отражая каждый день героического подвига армейского коллектива. Читая книгу Сергея Борзенко «Огни Новороссийска», осознаёшь, что каждый день военного журналиста — это подвиг. Получив задание редакции, военный корреспондент должен выполнить его лишь ему одному известным способом, применив и смекалку, и ловкость, и выносливость, и способность расположить к себе людей, а ещё обязательно выжить и доставить корреспонденцию домой — в редакцию.

Редакция газеты «Знамя Родины» переправляется через реку

Вот как начинается рассказ Сергея Борзенко «Десант в Крым», написанный в 1943 году:

“

«Ночью подполковник Верховский вызвал всех литературных работников „Знамени Родины“ к себе на квартиру.

— Всё подготовлено к форсированию Керченского пролива. Кто хочет добровольно отправиться в десант? — спросил он, по обыкновению нахмурившись.

Почему-то в редакции все были уверены, что в десант должен отправиться я. Вопрос редактора менял положение. Наступила продолжительная пауза. Я поднялся и сказал:

— Между собой мы уже решили, что еду я».

— Всё подготовлено к форсированию Керченского пролива. Кто хочет добровольно отправиться в десант? — спросил он, по обыкновению нахмурившись.

Почему-то в редакции все были уверены, что в десант должен отправиться я. Вопрос редактора менял положение. Наступила продолжительная пауза. Я поднялся и сказал:

— Между собой мы уже решили, что еду я».

В рассказе в своей любимой манере, полушутя и полусерьёзно, Борзенко рассказывает о своём подвиге, о том, как он при десантировании на полуостров принял на себя командование, т.к. в какой-то момент оказался единственным офицером. Как после удачной операции, под бомбёжкой вспомнил о задании редакции, заскочил в покосившуюся хату, написал статью, как спустился к мотоботу, отправлявшемуся в Тамань, и передал свою корреспонденцию.

“

«Было важно дать знать читателям-бойцам, что мы не погибли, а зацепились за Керченский полуостров и продолжаем вести борьбу. Корреспонденция „Наши войска ворвались в Крым“ оканчивалась словами: „Впереди жестокие бои за расширение плацдарма“» — пишет Борзенко в своём рассказе.

Об этом подвиге своего корреспондента дедушка пишет в письме от 3 ноября 1943 года:

“

«С десантом высадился наш корреспондент. Это настоящий герой. Ведь там танки врага подходят на 100 метров. А он не только отбивается от немцев, не даёт им сбросить наших героев в море, но и пишет корреспонденции. И находит способы и средства переправить их в редакцию. Я очень боюсь за его судьбу. На моей совести будет лежать камень, если с ним что-либо случится. Но я в нём уверен. Это опытный и наученный мной военный журналист».

В этих строках о Борзенко и гордость за сотрудника «своей» газеты, и беспокойство за человека, с которым бок о бок проживаешь военные дни, которого отправляешь на трудное задание, о котором болит сердце, и очень ждёшь его возвращения.

Борзенко Сергею Александровичу 17 ноября 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Борзенко Сергею Александровичу 17 ноября 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Редакция газеты «Знамя Родины» за чтением газеты

Интересно, как сталкивает судьба людей на войне. В конце ноября 1943 года Сергей Борзенко был переведён во фронтовую газету «За честь Родины». Получил задание в новой редакции — осветить события наступления наших войск на город Житомир. Город был временно оставлен нашими войсками 15 ноября 1943 года, командование 1-го Украинского фронта готовило операцию по повторному освобождению Житомира. К 24 декабря подготовительные работы были закончены, началось наступление. 30 декабря под угрозой окружения немцы покинули город, 31 декабря Житомир был очищен от противника войсками 1-й гвардейской и 18-й армий. Вот как описывает эти события Сергей Борзенко в своём рассказе «Прорыв»:

“

«А утром я уже снова ехал в армию. Прорыв, начатый 24 декабря, неимоверно расширился. В него вошли танковые армии генералов Рыбалко и Кравченко. Против всех основных танков дивизий гитлеровской Германии Ставка Верховного Главнокомандования сосредоточила на Первом Украинском фронте основные танковые силы Советской Армии.

Тактический успех, достигнутый при прорыве, сравнительно быстро перерос в оперативный. Ежедневно брались сотни населённых пунктов, огромное множество трофеев. Я не успевал клеить карту — склеишь сегодня, а на завтра требуются новые листы.

В оперативном отделе сказали, что бои одновременно идут на подступах к Житомиру и Бердичеву. Оба города были на участке моей армии. Вдруг входит редактор „Знамени Родины“ подполковник Верховский и предлагает:

— Поехали в Житомир.

Лучшего попутчика трудно было найти, у него „эмка“, а я человек пеший».

Тактический успех, достигнутый при прорыве, сравнительно быстро перерос в оперативный. Ежедневно брались сотни населённых пунктов, огромное множество трофеев. Я не успевал клеить карту — склеишь сегодня, а на завтра требуются новые листы.

В оперативном отделе сказали, что бои одновременно идут на подступах к Житомиру и Бердичеву. Оба города были на участке моей армии. Вдруг входит редактор „Знамени Родины“ подполковник Верховский и предлагает:

— Поехали в Житомир.

Лучшего попутчика трудно было найти, у него „эмка“, а я человек пеший».

С редакционной собакой

И вот бывшие сослуживцы снова работают вместе. Вместе наблюдают за героическим наступлением советских войск, вместе встречают испуганных, но непокорённых жителей. Читаем об этом у Сергея Борзенко:

“

«К вечеру 31 декабря 1943 года город был полностью очищен от захватчиков. Это был прекрасный новогодний подарок Родине. Фашисты не успели даже взорвать электростанцию. Советские войска вошли в Житомир с востока и с севера, ещё до взятия города перерезав асфальтированное шоссе на Новоград-Волынский.

Жители, вылезшие из подвалов, плача от радости, рассказывали об издевательствах оккупантов. После своего вторичного возвращения в Житомир гитлеровцы ежедневно вешали на главной площади десятки раненых военнопленных, попавших в их лапы. По приказу коменданта города Магаса и бургомистра Павловского в колодец на Малеванке гестаповцы бросили живьём пятьдесят мужчин, отказавшихся ехать рабами в Германию. Сверху жертвы свои фашисты засыпали негашёной известью.

Вместе с войсками в город вошли работники советских учреждений. Привезли муку, открыли пекарню. Один из работников обкома партии, узнав, что Верховский редактор армейской газеты, просил его до восстановления городской типографии отпечатать хлебные карточки».

Жители, вылезшие из подвалов, плача от радости, рассказывали об издевательствах оккупантов. После своего вторичного возвращения в Житомир гитлеровцы ежедневно вешали на главной площади десятки раненых военнопленных, попавших в их лапы. По приказу коменданта города Магаса и бургомистра Павловского в колодец на Малеванке гестаповцы бросили живьём пятьдесят мужчин, отказавшихся ехать рабами в Германию. Сверху жертвы свои фашисты засыпали негашёной известью.

Вместе с войсками в город вошли работники советских учреждений. Привезли муку, открыли пекарню. Один из работников обкома партии, узнав, что Верховский редактор армейской газеты, просил его до восстановления городской типографии отпечатать хлебные карточки».

Заведующий типографией газеты «Знамя Родины» Арон Путин с грузовиками редакции

К вечеру военкоры собрали материал. Собираясь покинуть Житомир, вспомнили, что канун Нового года и неплохо бы отметить его начало. О дальнейшем развитии событий читаем в том же рассказе Борзенко:

“

«Собрав материал, сели в машину. Был канун Нового года. Без четверти двенадцать очутились у села Стрижевка. Постучались в первую попавшуюся хату. У Верховского оказалась фляжка спирта, налили его в стаканы.

— А я это лежу на печи, — сказал старик хозяин, — и думаю, хотя бы кто-нибудь горилкой угостил. Чую, машина подъехала. Тут и вы, прямо, как в сказке.

Ровно в двенадцать мы выпили за победу.

— Я при немцах уши ватой затыкал, чтобы не слышать ихнего голоса, — сознался хозяин.

Вторая рюмка была за то, чтобы новый год был последним для фашистской Германии. Тост этот провозгласил старик колхозник. Мы закусили кислым молоком и поехали дальше».

— А я это лежу на печи, — сказал старик хозяин, — и думаю, хотя бы кто-нибудь горилкой угостил. Чую, машина подъехала. Тут и вы, прямо, как в сказке.

Ровно в двенадцать мы выпили за победу.

— Я при немцах уши ватой затыкал, чтобы не слышать ихнего голоса, — сознался хозяин.

Вторая рюмка была за то, чтобы новый год был последним для фашистской Германии. Тост этот провозгласил старик колхозник. Мы закусили кислым молоком и поехали дальше».

Грузовики редакции в пути

Это событие было запоминающимся и для дедушки. В письме к жене от 11 января 1944 года он тоже описывает это «фронтовое празднование»:

“

«Встретили мы новый год в дороге, когда я с Борзенко возвращались с фронта. Ехали лесом, в стужу. И когда показалась на пути какая-то деревенька, я предложил Борзенко зайти в хату и посидеть хоть несколько минут, чтобы не ездить весь 44 год. Мы остановили машину, зашли в хату, разбудили хозяев и заявили им, что желаем у них встречать новый год. Было без десяти минут 12.

В моей походной сумке оказалась баклажка с неприкосновенным запасом спирта, и мы, с шофёром, с поднятыми хозяевами хаты, выпили за здоровье товарища Сталина, за победу. Закусили куском хлеба с кислым молоком. Это всё, что оказалось у хозяев для нежданных гостей. А через 15 минут двинули дальше. На одном из перекрёстков шоссе Борзенко расцеловал девушку-регулировщицу. И не потому, что был выпивший, а просто в таком приподнятом настроении. К тому же он вообще восторженный парень. Вот так и встретили мы новый год».

В моей походной сумке оказалась баклажка с неприкосновенным запасом спирта, и мы, с шофёром, с поднятыми хозяевами хаты, выпили за здоровье товарища Сталина, за победу. Закусили куском хлеба с кислым молоком. Это всё, что оказалось у хозяев для нежданных гостей. А через 15 минут двинули дальше. На одном из перекрёстков шоссе Борзенко расцеловал девушку-регулировщицу. И не потому, что был выпивший, а просто в таком приподнятом настроении. К тому же он вообще восторженный парень. Вот так и встретили мы новый год».

Бойцы 18-й армии за чтением газеты «Знамя Родины»

Много испытаний пришлось пережить редакции в годы войны. Должность редактора не позволяла расслабиться, устать или просто заболеть. Нечастые встречи с коллегами-правдистами скрашивали будни редактора Верховского, в июне 1943 года удалось повидаться в Краснодаре с другом, коллегой, журналистом, военкором газеты «Правда» Мартыном Мержановым. В письме от 21 июня, адресованном супруге Владимира Ивановича — Нине Моисеевне, Мартын пишет:

“

«1-го июля Володина газета „Знамя Родины“ празднует вторую годовщину своего существования. В первых числах июля он собирается в Москву. Принципиальное согласие начальства он имеет. Если в ближайшие две недели на фронте не произойдёт значительных событий — то ты наконец увидишь Володю.

Володя выглядит хорошо, хотя страдает желудком и живёт не очень хорошо.

Он мог жить значительно лучше, но ты ведь знаешь Володину скромность и сдержанность. Из-за них он и страдает».

Володя выглядит хорошо, хотя страдает желудком и живёт не очень хорошо.

Он мог жить значительно лучше, но ты ведь знаешь Володину скромность и сдержанность. Из-за них он и страдает».

Редакция газеты «Знамя Родины» за работой в поле

Удивляет, что в письмах дедушки, написанных домашним, нет рассказов о трудностях быта, об опасностях и бомбёжках. Одна забота, волнения о детях, питании, витаминах и прочих житейских мелочах. Жизнь разделилась на две семьи — родную и редакционную. Ежедневный выпуск газеты не отпускал в отпуск, не давал расслабиться, подумать о себе.

Семён Гершберг вспоминает в своей книге:

Семён Гершберг вспоминает в своей книге:

“

«Письма с фронта дышали подлинным оптимизмом. Лишения и трудности войны правдисты-фронтовики переносили с достоинством и мужеством...

В марте 1942 года получил письмо от Володи Верховского, редактора армейской газеты „Знамя Родины“, базировавшейся тогда в районе Геленджика. Мы знали от военкоров, встречавших Верховского на фронте, в каких трудных условиях работал коллектив его газеты, знали, что Верховский сам не раз попадал в опаснейшие положения, а читаешь его письма — прямо-таки идиллия:

„Я живу прекрасно. Пишу письмо из своего кабинета... На столе горит электрическая настольная лампа, играет радиоприёмник. Ведь у меня собственная электростанция походная, как и всё остальное — наборный цех, плоскопечатные машины, цинкография. Задумал даже заиметь линотип. И в ближайшие дни посылаю по тылам своего человека для розысков. Кстати, нет ли в «Правде» лишнего линотипа марки «лилипут»? Хочу установить его на грузовую машину и буду с ним ездить. Уверен, что выйдет толк...“»

В марте 1942 года получил письмо от Володи Верховского, редактора армейской газеты „Знамя Родины“, базировавшейся тогда в районе Геленджика. Мы знали от военкоров, встречавших Верховского на фронте, в каких трудных условиях работал коллектив его газеты, знали, что Верховский сам не раз попадал в опаснейшие положения, а читаешь его письма — прямо-таки идиллия:

„Я живу прекрасно. Пишу письмо из своего кабинета... На столе горит электрическая настольная лампа, играет радиоприёмник. Ведь у меня собственная электростанция походная, как и всё остальное — наборный цех, плоскопечатные машины, цинкография. Задумал даже заиметь линотип. И в ближайшие дни посылаю по тылам своего человека для розысков. Кстати, нет ли в «Правде» лишнего линотипа марки «лилипут»? Хочу установить его на грузовую машину и буду с ним ездить. Уверен, что выйдет толк...“»

Машинистки газеты «Знамя Родины»

Помимо выпуска газеты «Знамя Родины» редакция передавала материал и в «Правду». Так, в Винницкой области, в селе Чернятинцы, в марте 1944 года был собран материал и написана для «Правды» статья «Чернятинцы — село патриотов» («Правда» от 20 марта 1944 г.). Статья была передана по телеграфу 19 марта, и уже 20 марта была опубликована в «Правде» за подписью военкоров В. Верховского и Б. Галанова. Очень важно было для редакции фронтовой газеты, чтобы их очерки попали во всесоюзную родную газету. Вот как об этом пишет дедушка в своём письме бабушке 17 марта 1944 года:

“

«Большое спасибо Мартыну, что он нас не забывает и отстаивает наши интересы. Мы в этом убеждаемся, когда читаем наши корреспонденции. Передавай ему горячий привет. Сегодня мы передали очень интересную корреспонденцию об одной деревне, которая спасла от немцев большую группу наших танкистов. Исключительные факты проявления советского патриотизма. Это село должно прогреметь по всему Советскому Союзу».

Владимир Верховский с водителем. Вена, 1945

В конце марта 1944 года редакция газеты «Знамя Родины» вместе с 18-й армией начинает перемещаться в направлении границы. Противник удирает, оставляя после себя трофеи. Владимир Иванович 31 марта пишет в письме домой:

“

«Здравствуйте, дорогие! Вы, наверное, поняли из сводок, да из наших материалов в „Правде“, что мы начали двигаться, и двигаться очень стремительно. Немцы прямо задыхаются в весенней грязи. Но и нам не легко гнаться за ними. Для нас ведь специально не греет солнце. И мы порой залазим в такую грязь, что не верится — как может ещё двигаться автомашина, сколько может выдержать железо. Фрицы, удирая, бросают всё, что только можно бросить. Их хвалёная техника, а они хвастались, что всю пехоту посадили на машины, осталась на дорогах, в грязи. Правда, многое они поджигают, но и немало бросают. Даже мы уже захватили трофейные легковые машины и с шиком разъезжаем на них. Но свою эмку я не бросаю, т.к. не променяю ни на какую заграничную машину. Эмка вывезет по любой дороге, чего нельзя сказать о других».

В апрельском письме — новые координаты, добрались до Луцка:

“

«Нас перебросили на другой участок этого же фронта. Побывали проездом в Житомире, Ровно, Дубно, Кременце, и теперь стоим недалеко от Луцка. Пока стоим в обороне. Но конечно же будем наступать. В каком направлении неизвестно. Возможно на Львов, а возможно и на Варшаву. Пока в этих местах спокойно. Нас не обстреливают, как это было в Бердичеве, и не бомбят».

Командование 18-й армии. В центре Леонид Брежнев

В начале мая возвращаются коллеги из отпусков, и для Владимира Ивановича забрезжила надежда повидаться с родными. И уже не верится, что можно оказаться рядом с дорогими и любимыми, получить свою небольшую порцию счастья:

“

«7 мая 1944 г.

Здравствуй, дорогая Нинуська!

Понимаю, что и сейчас ты снова обижаешься за моё молчание. Но прошу извинить меня. Обстановка так складывалась, что очень трудно было оторваться и поговорить с тобой, с дорогими дочурками.

Мы проделали большое путешествие с тех мест, откуда я тебе послал посылку, которую, думаю, ты уже получила. За это время вернулся Путин и т. Брежнев. Я нахожусь под впечатлением их рассказов о вашей жизни. Они рассказывают много о тебе и дочурках. Возможно, что я получу отпуск и заеду к вам. Буду говорить об этом в ближайшие дни. Сам, безусловно, рвусь к вам, и всеми помыслами с вами».

Здравствуй, дорогая Нинуська!

Понимаю, что и сейчас ты снова обижаешься за моё молчание. Но прошу извинить меня. Обстановка так складывалась, что очень трудно было оторваться и поговорить с тобой, с дорогими дочурками.

Мы проделали большое путешествие с тех мест, откуда я тебе послал посылку, которую, думаю, ты уже получила. За это время вернулся Путин и т. Брежнев. Я нахожусь под впечатлением их рассказов о вашей жизни. Они рассказывают много о тебе и дочурках. Возможно, что я получу отпуск и заеду к вам. Буду говорить об этом в ближайшие дни. Сам, безусловно, рвусь к вам, и всеми помыслами с вами».

Дети правдистов в эвакуации в Чернолучье, вторая слева Оля Мержанова, крайняя справа Галя Верховская. 1942

1 августа 1944 года, отгуляв долгожданный отпуск, дедушка сообщает в письме своим домашним, что благополучно добрался из Москвы домой, т.е. в свою часть:

“

«Дела на фронте идут неплохо. Колотим немцев, и это подбадривает всех».

Нина Михайловна с сыном Александром. 1945

Впереди были ещё 9 месяцев войны, но в настроениях уже преобладала уверенность в победе, армия двигалась уже в составе 4-го Украинского флота, участвуя в Восточно-Карпатской и Моравско-Остравской операциях. Победу встретили в Восточной Чехии.

Последний выпуск газеты «Знамя Родины» вышел 30 апреля 1945 года. За две недели до этого события, 14 апреля 1945 года, у Владимира Ивановича в Москве родился сын Александр.

В годы Великой Отечественной Войны Владимир Иванович был награждён:

— орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени;

— медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в ВОВ 41-45», «За оборону Москвы».

Последний выпуск газеты «Знамя Родины» вышел 30 апреля 1945 года. За две недели до этого события, 14 апреля 1945 года, у Владимира Ивановича в Москве родился сын Александр.

В годы Великой Отечественной Войны Владимир Иванович был награждён:

— орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени;

— медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в ВОВ 41-45», «За оборону Москвы».

Владимир Иванович Верховский. Лето, 1945

После войны до декабря 1952 года дедушка продолжал работать в издательстве «Правды», в отделе обзоров печати и партийной жизни. С декабря 1952 года Владимир Иванович — ответственный редактор Главного управления радиоинформации Министерства культуры СССР.

С января 1959 года — работает главным редактором бюллетеня «Советское радио и телевидение» Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР. В январе 1961 года назначен ответственным секретарём и членом редакционной коллегии журнала «Иностранная литература».

Дедушка получил степень кандидата исторических наук, темой своей диссертации Владимир Иванович выбрал — «Большевистская печать в период восстановления народного хозяйства (1921–1925 гг.)». Двадцатые годы двадцатого века выбраны не случайно, те самые, в которые произошло его становление как журналиста. С сентября 1961 года Владимир Иванович читает лекции на факультете журналистики МГУ, руководит дипломниками.

6 июля 1962 года дедушка по состоянию здоровья выходит на пенсию, ему была установлена персональная пенсия союзного значения пожизненно.

С января 1959 года — работает главным редактором бюллетеня «Советское радио и телевидение» Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР. В январе 1961 года назначен ответственным секретарём и членом редакционной коллегии журнала «Иностранная литература».

Дедушка получил степень кандидата исторических наук, темой своей диссертации Владимир Иванович выбрал — «Большевистская печать в период восстановления народного хозяйства (1921–1925 гг.)». Двадцатые годы двадцатого века выбраны не случайно, те самые, в которые произошло его становление как журналиста. С сентября 1961 года Владимир Иванович читает лекции на факультете журналистики МГУ, руководит дипломниками.

6 июля 1962 года дедушка по состоянию здоровья выходит на пенсию, ему была установлена персональная пенсия союзного значения пожизненно.

Руководство 18-й армии и редакция газеты «Знамя Родины». Сосновец, Польша. Июнь, 1945

10 сентября 1962 года Владимир Иванович скончался в Москве в возрасте 59 лет.

Такая короткая и такая насыщенная событиями жизнь. И хотя последнее десятилетие своей жизни дедушка уже не был связан с работой в «Правде», он был и оставался настоящим правдистом, добрым, верным своему журналистскому пути человеком.

Дружбу со своими коллегами, сотрудниками «Правды» и «Знамени Родины», Владимир Иванович Верховский сохранил до конца своей жизни. Были и встречи с однополчанами 18-й армии, и переписка с друзьями военных лет, общение и совместные поездки с коллегами-правдистами. И все, кто когда-то знал Владимира Ивановича, всегда тепло вспоминали его, ценили его за доброту и внимание, за неравнодушие и участие.

И мне хочется сказать ему: «Спасибо, что ты был, мой добрый Дед, и как жаль, что мы не встретились! Но нам удалось сохранить твой нелёгкий фронтовой труд, твоё детище — твои газеты!» И так радостно, что теперь их смогут прочесть все, кто интересуется историей, событиями Великой Отечественной войны, ежедневным подвигом людей, которые очень хотели, чтобы все мы были счастливы!

Оксана Александровна Бородулина (внучка В.И. Верховского)

Такая короткая и такая насыщенная событиями жизнь. И хотя последнее десятилетие своей жизни дедушка уже не был связан с работой в «Правде», он был и оставался настоящим правдистом, добрым, верным своему журналистскому пути человеком.

Дружбу со своими коллегами, сотрудниками «Правды» и «Знамени Родины», Владимир Иванович Верховский сохранил до конца своей жизни. Были и встречи с однополчанами 18-й армии, и переписка с друзьями военных лет, общение и совместные поездки с коллегами-правдистами. И все, кто когда-то знал Владимира Ивановича, всегда тепло вспоминали его, ценили его за доброту и внимание, за неравнодушие и участие.

И мне хочется сказать ему: «Спасибо, что ты был, мой добрый Дед, и как жаль, что мы не встретились! Но нам удалось сохранить твой нелёгкий фронтовой труд, твоё детище — твои газеты!» И так радостно, что теперь их смогут прочесть все, кто интересуется историей, событиями Великой Отечественной войны, ежедневным подвигом людей, которые очень хотели, чтобы все мы были счастливы!

Оксана Александровна Бородулина (внучка В.И. Верховского)

В январе 2025 года в Некрасовку обратились наследники корреспондента Владимира Ивановича Верховского и передали нам на оцифровку ежедневную фронтовую газету 18-й армии «Знамя Родины», в которой Владимир Иванович был главным редактором. К 80-летию победы в Великой Отечественной войне «Электронекрасовка» публикует архив газеты за 1941–1945 годы.